Historiques

Dans cette rubrique vous trouverez les historiques d'unités composant le secteurs fortifié des Alpes Maritimes aisi que celui des unités italienne

le secteur fortifiés des alpes maritimes par Alain Loviny

Le Secteur Fortifié des Alpes Maritimes (SFAM)

Suite à la guerre de 1914-1918, la population masculine de la France avait cruellement diminué, ce qui laissait craindre le pire si un nouveau conflit devait éclater. C'est pourquoi l'idée d'une défense fortifiée de la frontière vit le jour et finit par être adoptée par le Sénat en décembre 1929, grâce à son ardent partisan André Maginot.

Cette ligne fortifiée fut appelée Ligne Maginot et elle couvrait non pas seulement les régions de l'Est et du Nord-Est, mais toute la frontière du pays, du Nord au Sud.

La Ligne Maginot se partageait en 19 "Secteurs Fortifiés": l'Escaut, Maubeuge, Montmedy, Crusnes, Thionville, Boulay, Faulquemont, le Sarre, Rohrbach, les Vosges, le Haguenau, la Bas-Rhin, Colmar, Mulhouse, la Haute Alsace, la Savoie, la Dauphiné, les Alpes Maritimes et la Corse.

Les forts se différenciaient en Gros Ouvrages, Petits Ouvrages, Casemates et blockhaus. Les Gros comme les Petits Ouvrages étaient conçus pour permettre à plusieurs centaines d'hommes d'y vivre trois mois sans voir le jour ni être ravitaillés: casernements, P.C., usine électrique, infirmerie voire hôpital, cuisines, réserves, trains, ascenseurs, etc. D'importantes salles pour le filtrage de l'air étaient également prévues.

Au niveau de leur armement, cela allait du fusil mitrailleur au canon de 135mm, en passant par les mitrailleuses, canons anti-chars, mortiers de 81mm et canons de 75mm.

La différence essentielle entre un Gros et un Petit ouvrage était que le premier avait de l'artillerie, le second non, mis à part dans certains cas un canon anti-char.

Pour qui est étonné d'apprendre que la Ligne Maginot s'étendait jusqu'à la Méditerranée, il faut déjà savoir que 51% des Gros Ouvrages et 48% des Petits se situent dans les Alpes (Savoie, Dauphiné et Alpes Maritimes)! Pour les Alpes Maritimes, trois Fronts se dégagent

- Front Nord, avec les ouvrages de Rimplas, Fressinéa et Valdeblore barrant la Tinée te la Valdeblore; Gordolon et Flaut barrant la Vésubie et la Gordolasque; Plan Caval pour l'Authion.

- Front Est, avec le Monte grosso et le Col de Brouis commandant la route de Tende et la région de Breil; l'Agaisen et le St Roch, verrouillant la Bévéra et couvrant le Col de Braus; le Barbonnet renforçant l'action des précédents.

- Front entre Sospel et Menton, avec les ouvrages de Castillon, Ste Agnès, Mt Agel, Roquebrune, Cap Martin, Col des Banquettes, Col de Garde, Pic Garuche, Mont gros et Croupe du Réservoir.

Ceci pour ne citer que les ouvrages achevés au moment du conflit, mis à part Plan Caval.

Toujours dans les Alpes Maritimes, quelques anecdotes:

- Rimplas est le premier ouvrage de la Ligne Maginot à avoir été construit, ses travaux ayant commencé en 1928, avant donc que le projet de loi ne passe (1929). La raison en était nos craintes suite à un discours "menaçant" de Mussolini.

- Il n'y a que deux ouvrages en France dont un bloc se trouve armé de cinq jumelages de mitrailleuses: St Roch et un autre. D'autre part, le Fort st Roch a la gaine acoustique reliant la cloche d'observation et la bloc actif la plus longue de France: 300 mètres; de même pour son diamètre: 10 cm. Enfin, elle est en cuivre au lieu de fer galvanisé.

- Le Fort du Cap Martin est le seul ouvrage en France dont un bloc d'entrée soit associé à un bloc actif (deux mortiers de 81mm).

- Le Monte Grosso, avec sa tourelle de deux 135mm, sa tourelle de deux 75mm, ses deux canons de 75mm sous casemate (plus deux autres qui étaient prévus), est le plus gros ouvrage des Alpes, l'un de ses blocs se situant à 70 mètres au dessus de la galerie principale!

- Le bloc 2 de Ste Agnès est l'un des plus armés de France, et ceci sur quatre niveaux en comptant les cloches: 2 canons de 135mm, 2 canons de 75mm, 2 mortiers de 81mm, 1 jumelage de mitrailleuses sous casemate, 1 cloche GFM, 1 cloche d'observation et & cloche lance grenades.

- Le fort du Barbonnet est un des rares cas où l'on a associé un ouvrage "serré de Rivières" (1886) à un ouvrage moderne dans le "plan de tir", avec ses deux tourelles Mougin de 155mm.

- Enfin, le système de télégraphie optique est unique au Sud-Est!

A noter que la plupart des ouvrages des Alpes Maritimes ont été construits en quatre ans! (1930/1934 pour St Roch, 1931/1935 pour le Barbonnet).

La guerre avec l'Italie éclata le 11 juin 1940; l'attaque porta surtout sur le front entre Sospel et Menton. Les troupes italiennes dépassèrent rarement la ligne des Avant-postes, située en général à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la ligne frontière. Citons au passage l'exploit de l'Avant-Poste du Pont St louis qui, avec un jumelage de mitrailleuses, un canon anti-char et un fusil mitrailleur, résista jusqu'au bout avec ses 9 hommes , L'armistice signé, son équipage sortit avec les honneurs de la guerre et referma derrière lui la porte à clé… La Position de Résistance ne fut jamais atteinte directement par les troupes italiennes; le conflit s'acheva le 24 juin 1940 par la signature de l'armistice. La mission du S.F.A.M. (secteur Fortifié des Alpes Maritimes) était remplie: "On ne passe pas"! (telle était la devise de la Ligne Maginot). Malheureusement, en raison du nombre insuffisant de jours de campagne, ces hommes ne furent jamais reconnus "Anciens Combattants"; il faut le savoir!

Alain LOVINY

Protéger les Alpes-Maritimes

Protéger les Alpes-Maritimes.

La déroute militaire de 1870 impose une réorganisation complète de la défense

nationale : réforme du système de commandement et de l’état-major, du service

militaires, redécoupage des circonscriptions militaires en dix-huit régions

militaires.

Toutes ces initiatives doivent préparer la Revanche et permettre de

laver l’affront que représente la perte de l’Alsace-Lorraine. La frontière du nordest

est l’objet de toutes les sollicitudes. Cependant, le général SERE DE RIVIERES

est sensible à l’évolution de relations franco-italiennes. Bien que secondaire, le

front des Alpes ne doit pas être négligé car : « Depuis que, par une série

d’annexions favorisées par la politique française, le Roi de Piémont est devenu le

Roi de toute l’Italie et qu’au lieu d’un voisinage incapable de nous inspirer le

moindre ombrage, nous sommes en contact avec une puissance de premier ordre, la

frontière des Alpes a acquis une grande importance ».

Dans un premier temps les efforts portent sur les abords de Nice, pour

transformer la ville en position de résistance. Mais rapidement la nécessité de

rapprocher la ligne de défense de la frontière s’impose. Les chasseurs alpins

parcourent les sommets en toutes saisons et le Génie engage de formidables travaux

pour ouvrir des routes stratégiques et construire des forts.

Pourtant, dès 1900, les efforts diplomatiques français aboutissent à un

rapprochement des deux puissances alpines. L’Italie, alliée des empires centraux,

finit par s’engager aux côtés de l’Entente dans l’espoir de satisfaire ses

revendications territoriales. La « détente » des relations franco-italiennes est de

courte durée. Après la guerre, l’arrivée au pouvoir de MUSSOLINI renouvelle les

discours annexionnistes (Nice, Savoie et Corse) et les tensions avec la France. Un

nouveau programme de fortifications pour établir une position de résistance sur la

frontière elle-même est engagé.

La ligne Maginot du front nord-est est prolongée jusqu’à la Méditerranée

(« le Maginot alpin »). Une première phase de travaux, de 1928-1935, permet le

renforcement des positions Séré de Rivières existantes. Puis, une deuxième tranche

est engagée à partir de 1935. Ces avant-postes et casemates permirent aux troupes

alpines d’être immédiatement au contact de l’ennemi.

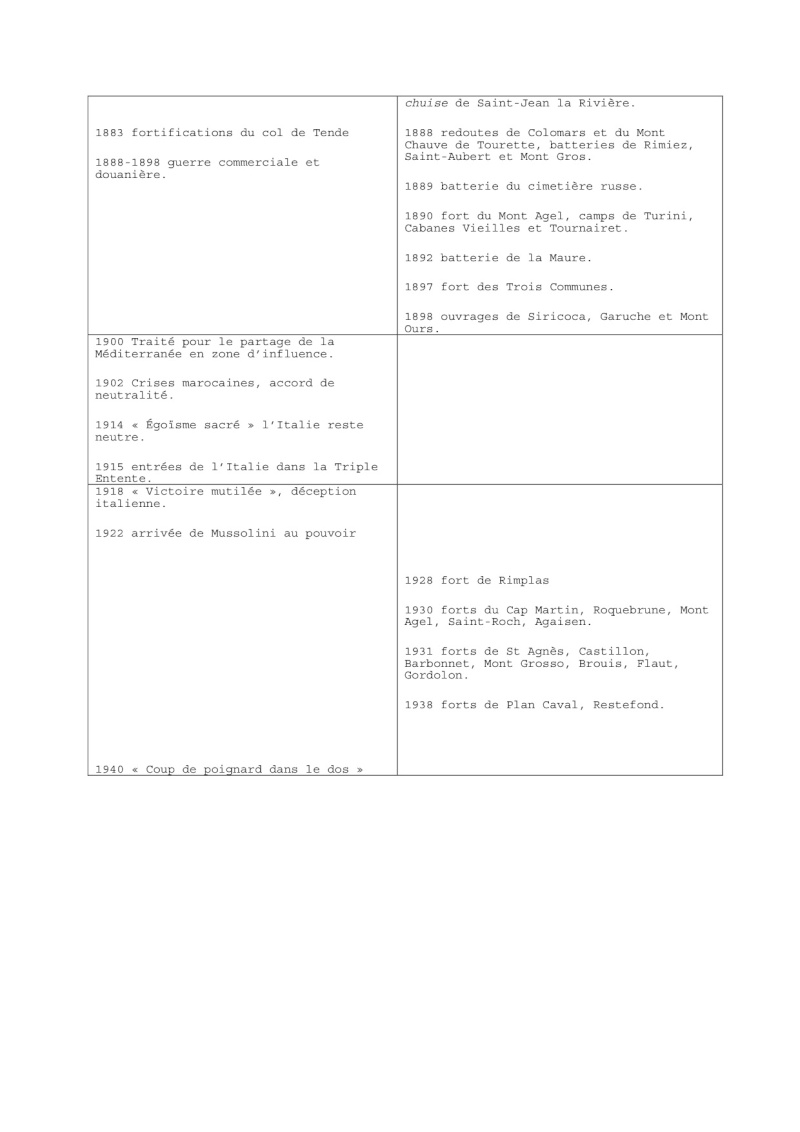

Corrélation entre l’évolution des relations franco-italiennes et la mise en place

du secteur fortifié des Alpes-Maritimes

Les dates indiquent le début des travaux

Relations franco-italiennes Fortification des Alpes-Maritimes

HISTORIQUE DE LA LIGNE MAGINOT

Dès 1919, Clémenceau évoque la nécessité de fortifier les frontières de la France au Maréchal Pétain alors commandant en chef des armées françaises. Pendant plusieurs années, les études se succèdent, les avis sont partagés au sein du gouvernement et de l'armée. Paul Painlevé ministre de la guerre de 1925 à 1929 oriente la politique de défense vers une stratégie purement défensive et nomme une commission, la Commission de Défense des Frontières (CDF) chargée d'étudier les possibilités de défendre les frontières. Le successeur de Painlevé, André Maginot, appuie la loi relative à l'organisation de la défense des frontières.

Genèse & construction

En 1930, le Sénat vote la "loi Maginot" qui permet l'attribution de 2,9 milliards de francs à la construction de fortifications établies le long de la frontière avec l'Allemagne d'une part et l'Italie d'autre part.

Les crédits ne représentent que 5 à 6 % du budget annuel de l'armée et sont dérisoires par rapport aux sommes qu'il faudrait engager pour mécaniser l'armée de terre par exemple.

Près de la moitié des crédits sont consacrés à la défense de la Lorraine, clé de voûte du système défensif, alors que seulement 50 millions sont accordés à la défense du nord de la France.

La Commission d'Organisation des Régions Fortifiées (CORF) créée en 1927, est chargée de déterminer les emplacements et de réaliser les plans des ouvrages tandis que le Génie supervise les chantiers. Les projets arrêtés en 1929 pendant une période économiquement faste sont très ambitieux. Des fortifications établies sur une profondeur de 0,5 km à 1,5 km doivent créer une ligne de feu ininterrompue de Montmédy à la frontière Suisse et de la frontière Suisse à la Méditerranée. L'ossature de la ligne est composée de puissants ouvrages d'artillerie construits tous les 6 km et pouvant à tout moment effectuer des tirs en vue de stopper toute pénétration ennemie. Dans les intervalles, de petits ouvrages dotés d'armes d'infanterie (mitrailleuses, canons de petits calibres), ainsi que des casemates de mitrailleuses isolées assurent la continuité de la ligne de feu. Le dispositif est renforcé par des réseaux de tranchées, des abris et des obstacles antipersonnels ou antichars. Un ouvrage ou un blockhaus peut, en cas d'attaque ennemie être appuyé par l'artillerie de 4 gros ouvrages (2 à droite, 2 à gauche).

Les parties vives des ouvrages d'artillerie et des petits ouvrages (casernements, postes de commandement, soutes à munitions) sont profondément enterrées dans le sol. Seuls émergent les blocs de combat garnis de mitrailleuses, canons et mortiers, sous casemate et sous coupole rétractable. En arrière de la ligne de défense au niveau de l'entrée des ouvrages, des abris bétonnés de surface ou souterrains peuvent abriter les sections d'infanterie affectées à la défense des intervalles.

Les travaux sont découpés en deux tranches distinctes, la réalisation de la deuxième tranche étant tributaire de l'attribution de nouveaux budgets. La plupart des travaux, confiés à des entreprises civiles débutent dès 1929. Mais un contexte de crise économique aidant, les dépassements de crédits des ouvrages en cours de construction entraînent de nombreux ajournements dans les projets initiaux. De nombreuses constructions prévues lors de la première tranche sont ajoutées à la deuxième tranche de travaux qui ne sera jamais réalisée. Ainsi la modèle de défense proposé par la Commission ou "front CORF" ne sera appliqué que dans trois régions fortifiées : Metz, la Lauter et la Haute Alsace. La région fortifiée de Metz est la plus puissante, elle est composée de 11 ouvrages d'artillerie et de 7 ouvrages d'infanterie sur une longueur de 44 km. Le système fortifié est plus faible dans les autres secteurs. A l'instar de la forêt d'Ardenne réputée infranchissable, le nord et le Rhin sont seulement dotés de fortifications équipées d'armes légères, et dépourvues d'artillerie.

En 1934, le maréchal Pétain, ministre de la guerre, fait débloquer 1,2 milliards de francs, pour achever les travaux de la première tranche inachevée. Une partie de cette somme sert à rembourser les emprunts (800 millions) contractés à la suite des dépassements de crédits des premiers travaux. La reste est affecté à la création de nouveaux ouvrages dits "nouveaux fronts". Ceci permet de créer des emplois dans le contexte de crise économique qui touche la France depuis 1932. Les travaux se poursuivront jusqu'en 1940.

Les équipages d'ouvrage

Des unités spéciales sont créées pour former "l'équipage" des ouvrages de la ligne Maginot : les troupes de forteresse. Celles-ci possèdent des uniformes et des attributs spéciaux. Plusieurs régiments de forteresse sont permanents, ils doivent pouvoir contrer toute attaque surprise de la part de l'Allemagne. En cas de mobilisation, grâce à l'afflux de réservistes, ces régiments se scindent en 2 voire 3 régiments et peuvent compléter les effectifs des ouvrages et des troupes d'intervalles qui assurent l'occupation du terrain situé entre les forts. Les troupes de forteresse proviennent de plusieurs armes : de l'infanterie pour les régiments d'infanterie de forteresse (RIF), de l'artillerie pour les régiments d'artillerie de position (RAP) et de l'arme du génie. Dans un ouvrage, le génie prend en charge l'électricité, la mécanique et les transmissions. Dans les Alpes, 7 bataillons alpins de forteresse (BAF) assurent aux côtés des régiments du génie et de l'artillerie de position l'occupation des fortifications et le remplissage des intervalles (occupation des postes avances défendus par des petits blocs bétonnés ou en pierres sèches pour FM, mitrailleuse, canon de 37,...). Chacun de ces BAF est doté d'une section d'éclaireurs skieurs (SES).

La ligne Maginot alpine

Dans les Alpes, la frontière avec l'Italie n'a pas varié depuis la fin du XIXe siècle. De nombreuses fortifications existent déjà le long de cette frontière construites de Vauban a Sere de Rivieres. Celles-ci sont réutilisées, modernisées et intégrées à la ligne des Alpes. L'ajout d'ouvrages d'artillerie et d'infanterie permet de renforcer l'existant. Là-bas le relief formé de massifs infranchissables se prête naturellement à la défense et les fortifications ne sont pas aussi denses que dans le nord est. Les défenses sont surtout localisées autour des points de passage praticables par une armée d'invasion et au sud du dispositif sur la partie côtière plus perméable. En effet, depuis l'arrivée au pouvoir de Mussolini en 1922, le sud de la France n'est plus à l'abri d'une invasion italienne.